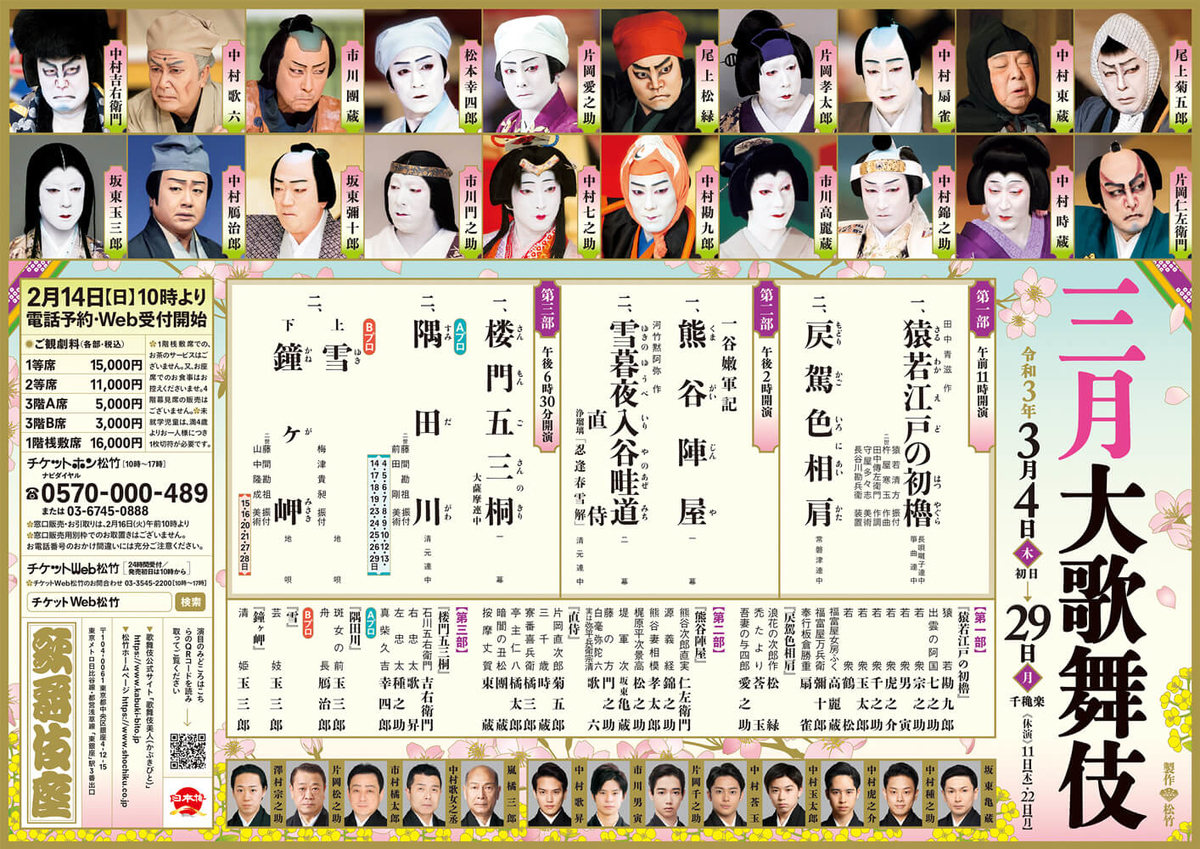

その見事さを言いあらわすために「奇跡的だ」などという月並みな言葉をもちいることさえためらわれる舞台に出会うことがあるが、今月の歌舞伎座の『熊谷陣屋』は、やはりそれでも「奇跡的だ」と言わざるを得ない感動的なものだった。

それは、熊谷直実を演じる片岡仁左衛門の素晴らしさだけを言うのではない。周囲までそろった役々の充実ぶりだけでもない。仁左衛門が平成という時代をつうじて追及しつづけた「現代人にとってのドラマ」と「古典歌舞伎の様式性」との融合が、この令和の時代になってもっとも理想的なかたちで結実したそのありさまが「奇跡的」なのである。

第二部の前半が、その『熊谷陣屋』だ。仁左衛門が昨年の南座での顔見世につづいて熊谷を演じた。仁左衛門襲名以来いくどとなく演じてきたその役の、ひとつの完成形を見せられたように思われた。

まず、この熊谷は前場でいっさいハラを割らない。平敦盛を殺すかわりにみずからの一子を殺したという、その悲劇的な真実をいっさい表面にあらわさない。それが今回は細部にいたるまで徹底されている。花道の出からして、七三でたちどまって思い入れをするが、そこには得体のしれない無常感だけがひろがっており、動揺や悲しみといった具体的な感情ではないのがよい。そのため、懐から取りだした数珠が刀の鍔にあたって音をたてることもない。迎えに出た妻の相模を目にしても、あくまでハラのなかでそれを受けとめるだけであり、派手な所作や表情にいっさいそれがのぼることがない。

前半のクライマックスである戦物語は、かどかどの形はたっぷりときめながら、しかしけっして派手にならず、ここも気持ち本位でていねいに言葉を語りつらねていく。人形浄瑠璃からくる身体のうごきそれぞれが、形そのものの面白さからいったんはなれて、ひとりの人間のリアルなドラマそのものになっていると言ったら言いすぎだろうか。淡々と語りながら、敦盛を見つけて「なかにひときわ勝れし」と調子を変え、扇をつかっての動きの情愛あふれる見事さ。「おおい、おおい、おおい」と、けっして大音声でないにもかかわらずひろがるスケールのおおきさ。

二度目の出となり、首実検になる。たいていは「お騒ぎあるな」から制札を逆さについての有名な見得がクライマックスになるのがふつうだが、仁左衛門はそうはならない。制札の見得も見事である(そして見物もおおいに拍手をしてしまう)のだが、そこでたかめられたドラマのテンションはまったく緩むことなく、義経に向かって「ただし熊谷誤りしか、ご批判いかに」と首を突きつけるその一点にむかって突きすすむ。熊谷は、義経からあたえられた「一枝を切らば一指を切るべし」と謎かけのような命令にたいし、敦盛の首のかわりにみずからの息子・小次郎の首を差しだした。その残酷で理不尽な答えが正しかったのかどうか、そこにこそこの『一谷嫩軍記』というドラマのもっとも重要な核がある。仁左衛門はほかのだれの熊谷よりもその設計図を明確にして成功しているのである。

三度目の出はいつもの鎧兜の装束だが、義経に出陣をうながされて辞意を表し、まずはじめに兜を脱ぐのが秀逸。ほとんどの熊谷は、兜を脱いだその下の剃りあげた坊主頭を最後に効果的に見せようとして、鎧をはずし、袴を脱ぎ、そのあと兜をとるという噴飯ものの型を踏襲するのだが、仁左衛門はまず兜をしずかにそっととるだけ。それがもっとも自然でかつ効果的なのは言うまでもない。(兜や袴はそのあといくらでも脱ぐ機会があり仁左衛門もそのようにする)とうぜんのことながら「南無阿弥ブッチョウライ」などという照れ隠しもない。花道にいたっての「十六年はひと昔」の述懐は、たっぷりと聞かせながらけっして歌いあげることもなく、聞くものの耳にその言外のあふれんばかりの気持ちを染みわたらせる。

おそらく、この熊谷は歌舞伎をはじめて観るひとびとにも、違和感のない人間のリアルなドラマとして受け入れられるだろう。そして、それを従来の型を消化したその先に実現していることが、仁左衛門の比類ないところだと言える。

そして、信じられないことに仁左衛門のその姿勢は、すべての出演者にこれでもかと徹底されているのだ。

相模を演じるのは片岡孝太郎。「相模は障子押し開き」で奥から進みでるその位置が、前に出るようで出すぎない。その微妙な位置取りのおかげで、わが子がもしかしたら討ち死にしているのではと最悪な状況(事実はもっと悲劇なのだが)を相模が想定しているのだと思わせる。夫・熊谷を迎えての夫婦どうしのやりとりは、ひとつひとつの言葉の意味がきわめて明瞭。わが子への心配というハラはしっかりありながら、それを夫に悟られまいとする姿勢がまったくわざとらしくなく演じられている。

圧巻なのは、犠牲となったわが子の首を受け取る場面(通常の團十郎型の熊谷とはことなり、仁左衛門は三段で相模に首をわたす芝翫型がにちかい)である。三段を上がり、二重舞台の夫から首を手渡され、顔を背けて身体を流したその姿の美しさ。そこからかたちをきめるようできめず、気持ちのまま見せるクドキのリアリティ。

藤の方は市川門之助。どうしても若女形が演じることもおおく、相模より小粒になりがちな役だが、ベテラン門之助が演じると熊谷、相模、はては義経をむこうにまわしても格負けしない。それでいておどろくほど声が若く、わが子を失って嘆くはかない女性を好演している。

中村歌六の弥陀六はなんども演じて定評のある役だが、今回はまたいちだんとよい。ひつはこれまで以上にセリフに力強さがあること。ここまでキレキレの声を痛切に響かせる弥陀六は、亡き富十郎の傑作以来だろう。もうひとつは、幕切れ近くで背負うことになる鎧櫃と、「一指を切らば」と書かれた制札の意味をしっかりと理解させてくれること。助けられた敦盛が隠れている鎧櫃は、言うまでもないことだが平家の運命そのものである。一門がことごとく死に絶え、弥陀六はそれを背負っていかなければならない。そしてそれはかんたんには持ち上がるものではなく、制札を杖にしなければ弥陀六は立ち上がれない。その制札はわが子を身代わりとして犠牲にした熊谷の行為を象徴しているものだ。なにかセリフがあるわけでも特別なことをするわけでもないが、それを言葉にしなくても見物にわからせるのはベテランのちから。

義経は中村錦之助でニンがぴったりの源氏の御大将。熊谷が首実検において見事にクライマックスを形作っているのは、錦之助がそれをしっかり受けているからだというのは言うまでもない。あっと驚いたのは幕切れ。花道に向かった熊谷を呼びとめ、小次郎の首を手に持ち差しだすときに、この義経はわざと横を向いて顔をそらす。これは以前仁左衛門が義経を演じたときに見せたやり方。義経が目線を外すことで、熊谷がこころおきなくわが子の首を見つめられるという、自身が熊谷を演じるからこそ思いつく秀逸な型であったが、これは錦之助からやらせてほしいと言ったのか、仁左衛門からそうしてくれと指示があったのか、いずれにせよ演出意図が徹底されている。

すっきりとして立派な坂東亀蔵の軍次、いささか世話めくがベリベリと存在感のある片岡松之助の梶原平次と、周囲もそろう。幕開きに制札をめぐって話をしている町人たちからしてセリフが明瞭でよくとおる。ここ三十年で上演された『熊谷陣屋』のなかでも屈指の、充実した上演に心から拍手を送りたい。

休憩をはさんで『入谷畦道』である。

尾上菊五郎の直侍は、こちらもなんども繰り返し演じた役。黙阿弥の七五調の心地よいリズムがこのひと独特のセリフまわしで耳を楽しませる。菊五郎はことに近年は声の響きがやわらかくなり、カドがとれて自然に聞かせるのでなおさらだ。ことに前半の蕎麦屋の場面ではそのさらりとしたリアルな芝居はこびが傑作。ただし寮の座敷へ上がってからはどこか手持無沙汰のようでとたんにぬるくなる。

三千歳は中村時蔵。こちらも菊五郎を相手になんども演じているが、時蔵のリアルで乾いた芸風と合わないのか、「ぶらぶら病」をわずらう傾城の柔らかい色気がいささかものたりなく感じた。そもそも、よそごと浄瑠璃で清元を耳にしながら進行するこのぼんやりとした場面そのものが、現代では成立しにくいのかもしれないが。

市村橘太郎の蕎麦屋亭主、市川團蔵の丑松らをはじめとして、菊五郎劇団ならではのアンサンブルのよさが世話物において健在であることを喜びたい。そしておそろしくはまり役の中村東蔵の丈賀が見事。